Von BAECITYROLLER.

Der Anlass: Resident Evil: Village. Die Idee: FreiesFeld beleuchtet Spiele-Horror in einem ausführlichen Mehrfach-Special. Thema heute: die Grundformel des (Survival?) Horrors. Thema vorletzte Woche: Die drei Paradigmen.

Nacht herrscht – wie immer – auch in Resident Evil,

doch vor allem eine Nacht wie diese.

– J. Moser

I.

Im ersten Teil haben wir einiges daran gesetzt, die Einheit des Genres „Survival Horror“ zu zerschneiden und durch drei einander gegenseitig ausschliessende Paradigmen abzulösen: das REP, das eine Welt der Labors und der Villen, des Schiessens und der Professionalität schafft; das SHP, das eine Welt des Nebels und der Reihenhäuser, des Schabens und der Intimität entwirft; und das CTP, das gewissermassen eine Welt der 0 aufbaut, das alle Felder leer lässt.

Im Folgenden werden wir aus diesen drei Paradigmen das Genre Survival Horror wieder zusammenbauen oder eher zusammenstecken; werden zu begründen versuchen, weswegen man trotz der drei Paradigmen von einem Genre sprechen kann und zumindest nicht unbedingt von drei unterschiedlichen.

Das Argument ist dabei zweiteilig. Einmal haben wir im ersten Artikel unterschlagen, dass es sehr wohl Gemeinsamkeiten zwischen den drei Paradigmen gibt, Gemeinsamkeiten systematischer Art, bestimmte Muster, die sich REP, SHP und CTP teilen und die nie verlassen werden. Diese Regeln zu formulieren, werden wir nun nachholen müssen.

Ebenso wichtig wie diese gemeinsamen Regeln ist es aber, den systematischen Blickwinkel irgendwann aufzugeben zugunsten einer mehr historischen Perspektive. Wie wir nämlich sehen werden, sind die gemeinsamen Regeln so abstrakt und allgemein, dass sie einen nur schwachen Genrebegriff erlauben würden, und nicht unbedingt standhalten könnten gegen die Last an internen Oppositionen und Differenzen, die wir im ersten Artikel gezeigt haben. Das Genre Survival Horror entsteht nämlich so richtig erst in der sequenziellen Interaktion der drei Paradigmen; und von dieser Sequenz wollen wir in diesem Artikel zumindest den Anfang zeigen – und zwar gerade den Anfang nicht nur, weil das chronologisch einen gewissen Sinn macht, sondern auch, weil sich anhand dieses Anfangs noch einmal schärfen lässt, wie die allgemeinste Regel des Genres lautet, ihr A und O.

II.

Zuerst also zu den systematischen Gemeinsamkeiten aller drei Paradigmen(-vertreter). Wie der Name schon sagt, gehört dazu der Aspekt des Horrors – aber der hilft uns hier schon einmal nicht weiter. Weswegen? Weil Horror zwar ein Element aller drei Paradigmen ist, aber eben auch anderer Genres, deren Existenz die Spezifik „Survival“ ja erst nötig macht; weil es Games gibt, die Horrorelemente beinhalten, aber nicht Survival Horror sind, etwa Doom (id Software/MS-DOS, 1993) mit seinen Untoten und Dämonen, oder Vampire: The Masquerade – Bloodlines (Troika Games/PC, 2004) mit seinen Vampiren und Werwölfen.

Es muss– mindestens – eben jener Aspekt des Haushaltens dazukommen, den Moser auf FreiesFeld unter dem Titel des Untoten Spieldesigns genauestens beschrieben hat: Es muss eine Ökonomie regieren, die Sparsamkeit und Einteilung, die sorgfältiges Ressourcenmanagement erfordert und das titelgebende „Survival“ davon abhängig macht. Verschränkt ist dieses Haushalten mit einer Mechanik, die das Sammeln stärker belohnt als das Kämpfen: Das heisst, die zum Überleben notwendigen Güter müssen in erster Linie oder sogar ausschliesslich durch genaues Durchstöbern der Spiellandschaft gewonnen werden und nicht durch das Töten von Gegner:innen – denn das Bekämpfen von Gegner:innen muss in erster Linie einen Preis haben, und erst in zweiter Linie einen Wert, auch das gehört zur Ökonomie, die dem Untoten Spieldesign inne ist.

Diese Mechanik hat [ Mild Conviction ] in einem Youtube-Video prägnant dargelegt. Auf die einfachste Art formuliert, führt sie dazu, dass man sich beim Spielen zwei Mal überlegen wird, ob man etwa einen Zombie nun bekämpft oder nicht, weil es knapp bemessene Munition, vielleicht auch ebenso knapp bemessene Lebenspunkte kosten wird, und weil man bei einem Sieg nicht mehr gewinnt als etwas Zeit oder eine Abkürzung, aber weder Munition noch Lebenspunkte (es gibt keinen loot); und sie bedeutet auch, dass das Game nur in Ausnahmefällen bestimmen wird, dass man den Beispielzombie bekämpfen muss, um weiterzukommen. Eine solche Ökonomie des Sammelns und Haushaltens ist für den Survival Horror wichtig, gleich, welches Paradigma vorliegt. Wir könnten also sagen: Wenn ein Game diese Ökonomie verschränkt mit dem Auftreten unheimlicher Motive (Zombies, Geister, Werwölfe, etc.), dann haben wir es mit Survival Horror zu tun.

Nur: Diese Ökonomie ist zwar für alle Vertreter des Genres bedeutend, damit ist aber noch nicht gesagt, dass ihr Vorhandensein schon ausreicht, um die Genregrenzen zu ziehen. Stellen wir uns ein Game vor, das in dunklen labyrinthischen Räumen spielt, in denen wir Items einsammeln müssen, ohne von den darin spukenden Geistern getötet zu werden, gegen die wir uns nur in Ausnahmefällen wehren können und die uns bei ihrem Ableben nur Zeit, aber keinerlei Loot gewähren: Im Grunde müssten wir dieses Game nun dem Genre Survival Horror zuschlagen, beschrieben haben wir damit aber Pac-Man (Namco/Arcade, 1980; original: パックマン).

Es scheint also, als würde dieser Auflistung von Gemeinsamkeiten noch etwas fehlen, um sie auch zu einer abschliessenden Auflistung zu machen, d.h. zu einer Liste von Parametern, die bei Survival Horror erfüllt sind, bei Games anderer Gattungen aber nicht. Auch für dieses fehlende Element liefert Mosers Theorie des Untoten Spieldesigns die zündende Formulierung. Moser schreibt:

„Die Elemente, die den ‚Survival Horror’ ausmachen, können also jeweils mit bestimmten Merkmalen des Horrors allgemein, sei es in Film, Bild oder Buch, in Verbindung gebracht werden. Wie unterscheiden sich aber diese Verbindungen von anderen Gemeinsamkeiten zwischen Spiel und anderen Medien? Zum einen ist es wie erwähnt die Stärke der Verbindung. Sind das ausufernde Inventar des Helden in einem Rollenspiel und eine an Gütern reiche Fantasywelt vielleicht durchaus assoziativ verbunden, besteht kein engerer Zusammenhang zwischen (Item-)Ökonomie und der Welt selbst. So lässt sich die Absurdität erklären, dass man am Schluss von Oblivion und Skyrim immer zum reichsten Mann des ganzen Universums aufsteigt. Im ‚Survival Horror’ scheinen sich die Spielmechaniken zwingender mit den Prinzipien des Horrors zu vereinen.“

Das macht deutlich, dass das Vorhandensein einer auf Sammeln und Haushalten basierenden Ökonomie alleine noch nicht zugkräftig ist, entscheidend ist – und zwar genau dann, wenn es ums Genre geht, darum, es abzugrenzen vom Fantasy-Rollenspiel – die „Stärke der Verbindung“, dass sich „die Spielmechaniken zwingender mit den Prinzipien des Horrors zu vereinen“ haben. Es ist also just diese Verbindung, die Moser hier anspricht, die sowohl für alle drei Paradigmen gilt als auch nur für diese, d.h. für Doom und für Pac-Man nicht mehr. Es handelt sich um eine Verschränkung von „Spielmechaniken“ mit den „Prinzipien des Horrors“ – eine schwierige und weitreichende Figur, eine, die eine sehr abstrakte Formulierung benötigen wird, um sie einzufangen auf der Höhe, wo sie gelten muss, nämlich als Bündelung sowohl der entscheidenden mechanischen als auch der zentralen motivischen Aspekte der gemeinten Games, spielerisch über die Grenzen der Paradigmen hinaus, aber nur genau bis an die Grenze der Gattung heran.

Eine mögliche solche bündige und bündelnde Formulierung lautet Immersion durch Obstruktion.

Was bedeutet sie? Beginnen wir mit dem zweiten Teil, der Obstruktion. Obstruktion soll bedeuten, dass Survival Horror sich dadurch auszeichnet – und zwar, egal in welchem Paradigma wir uns befinden – dass jeder Anflug eines ‚glatten’ Gameplays früh an eine Grenze gebracht wird, einer Zähigkeit oder einer Sperre begegnen muss, wo etwas, um es mit dem SHP zu sagen, zu schaben beginnt und zu schleifen. Survival Horror arbeitet nicht mit einem Eindruck der Hilflosigkeit, sondern der Unbeholfenheit. Er schafft eine Welt der Zwänge. Das notorischste Beispiel für eine Obstruktion bilden die sogenannten tank controls, wie sie vor allem in Genrevertretern aus den 90ern vorherrschen, ein Steuerungsschema, das die Inputs relativ zur Blickrichtung des Charakters, nicht relativ zur Kamera deutet. Das heisst zum Beispiel, dass „Pfeil hoch“ immer nach vorne aus der Sicht des Charakters bedeutet, auch wenn das bedeutet, dass der Charakter sich im Bildausschnitt nach unten bewegen wird, während „Pfeil links“ und „Pfeil rechts“ den Charakter um die eigene Achse drehen lassen, ohne eine Richtung auf dem Bildausschnitt zu bedeuten – insbesondere in Kombination mit fixen Kameras ein schwerfälliges, zähes Schema, das einem den Eindruck gibt, einen Panzer zu steuern und nicht ein menschliches Wesen: eine gameplay-basierte Version des body horror.

Dieser Verweis auf body horror – jener Horror, der seinen Schrecken vor allem aus Fragen der Körperidentität zieht – ist keine blosse Spielerei, denn gerade darum geht es hier ja: um eine Verbindung von Spielmechanik mit den Prinzipien des Horrors, von denen body horror zumindest ein mögliches ist. Ebenso könnte man argumentieren, dass die zähe Beweglichkeit der Spielfigur ein altbekanntes Alptraummotiv aufnimmt – die eingeschränkte Mobilität bei gleichzeitiger Bedrohung, verfolgt zu werden von einem Monster, aber aus irgendeinem Grund selbst rennend nur unendlich langsam voran zu kommen.

Aus solchen Gründen ist der erste Begriff unserer Formulierung wichtig, jener der Immersion. Ein klassischer Vorwurf an die Adresse der tank controls lautet, sie seien umständlich, nicht intuitiv. Das stimmt: Das Interface zwischen Gamer:in und Game wird erheblich aufgeraut, es ist wie eine Übersetzungsleistung vonnöten zwischen den beiden Parteien, jeder Transfer ist mühselig, ständig verhaspelt man sich oder stösst irgendwo an. Für ein solches gezielt raues Interface, stoppend und stoppelig, hat sich in der westlichen Kulturgeschichte insbesondere der Modernismus interessiert; der russische Literaturtheoretiker Viktor Shklovsky hat solche Hindernisse sogar zum Kennzeichen der Kunst überhaupt erklärt: Literatur grenze sich von alltäglicher Sprache vor allem dadurch ab, dass in der Literatur das Verständnis des Geschriebenen ein wenig erschwert, das Interface zwischen Leser:in und Text aufgeraut wird. Oft hat man das im Sinne eines Verfremdungseffekts gelesen, wie Brecht wiederum ihn theoretisiert hat: Literatur betont, dass sie Literatur ist, sprachlich gemacht, gebaut, konstruiert, und schafft so eine Distanz zwischen Leser:in und Text (oder, in Brechts Fall, vor allem zwischen Zuschauer:in und Theateraufführung) – eine Distanz, die Platz lässt für ein kritisches Nachdenken der Leser:innen darüber, was sie vor sich haben. Statt im Rausch eines Kunstwerks aufzugehen, sozusagen ‚das Hirn auszuschalten’, denken sie unablässig mit, eben in dieser kleinen Spalte zwischen ihnen und dem Werk, die von den V-Effekten offengehalten wird.

Aber Survival Horror zeigt, dass die Wirkung des rauen Interface auch eine andere, in gewissem Sinne gegenteilige sein kann: Die Obstruktionen dienen hier gerade nicht dazu, eine Spalte zwischen Gamer:in und Game aufzumachen, sondern helfen mit, sie zu schliessen, dienen, eben: der Immersion. Obwohl tank controls sicher das krasse Gegenteil von einem so makellosen Steuergefühl bieten, das einen Titel wie Celeste (Extremely OK Games, 2018) auszeichnet, führen sie im Survival Horror nicht dazu, dass man sich weniger wie in einem Alptraum, sondern mehr wie in einem Alptraum fühlt – womit sie hinsichtlich Immersion wiederum sehr viel verwandter mit der Steuerung von Celeste sind, als man auf den ersten Blick annehmen würde.

Tank controls sind aber nur eine mögliche Spielart des Prinzips Immersion durch Obstruktion. Ein anderes Beispiel wäre etwa die limitierte Sicht im ersten Silent Hill, die – in der Gestalt eines Nebels – die Immersion erhöht, obwohl (oder: weil) sie nichts anderes ist als der Niederschlag einer Hardwarebegrenzung: Es war eben nur genug RAM da, um die unmittelbare Umgebung des Charakters zu rendern. Wiederum führt die Prominenz eines technologischen, man könnte hier auch sagen, medialen, Limits nicht dazu, dass die Immersion zerbricht, sondern, dass sie ansteigt: In einer Welt aus Zwängen ist sie ein Zwang unter vielen, und genau hier, wo die dem Game quasi äusserlichen Einengungen sich unterschiedslos unter die Einengungen mischt, die das Game als inhaltliche ausgibt, geschieht die Verschlingung, von der Moser spricht, die Vereinigung von „Spielmechaniken […] mit den Prinzipien des Horrors“. Die Betonung der Medialität, die ‚Fühlbarkeit’ des Mediums Gaming samt seiner (auch technologischen) Begrenzungen wird nicht verkleidet, sondern inszeniert (wie bei Brecht), und diese Inszenierung führt nicht zu Distanz, sondern zu Immersion (anders als bei Brecht). Die Obstruktionen beschränken sich aber wiederum nicht auf solche, die technologischer Sorte wären, sondern können ebenso sehr von einer ostentativ inhaltlichen Seite her kommen (das SHP etwa wird den Begriff ‚Zwang’ um eine ganze Ladung psychologischer Aspekte ergänzen und bereichern); der Punkt ist gerade, dass es keine Rolle spielt, ob eine Obstruktion nun technischer Art ist oder woher auch immer sonst kommt (ist das Rauschen und Knirschen, das in Horrorfilmen jede Form abgespeicherter oder übertragener Stimme begleitet, nun medialer oder übernatürlicher Art? Betont es die Kabel oder den Äther, eine informatische oder eine okkulte Dimension? Who knows. Entscheidend ist, dass eine Welt geschaffen wird, in der die Obstruktion zur Immersion führt, statt ihr zu schaden.

Und die haushälterische Ökonomie ist, letzten Endes, auch nur ein solcher Zwang, ein spielmechanisches Element, das Obstruktion bedeuten kann bis an die Grenze der Glaubwürdigkeit und darüber hinaus, und dabei fortlaufend die Immersion steigern; aber es ist eben kein Element, das im Alleingang entscheiden könnte darüber, ob etwas nun Survival Horror ist. Es ist ein Game denkbar, das zwar darüber verfügt, aber nicht Survival Horror ist (z.B. Pac-Man), und ebenso ist ein Game denkbar, das nicht darüber verfügt, aber trotzdem Survival Horror ist. Entscheidend ist einzig, dass Immersion nicht über ‚intuitives’ Spielgefühl hergestellt wird, sondern über ein zähes, umständliches.

Und wiederum gibt es Games, die Horror-Games sind, etwa F.E.A.R. (Monolith Productions, 2006) oder eben Doom, aber dennoch nicht Survival Horror, weil sie ihre Immersion durch eine schnelle Kinetik gewinnen, durch die Geradlinigkeit ihrer Vektoren, durch eine Unmittelbarkeit der Steuerung, durch eine Ichperspektive, durch einen treibenden Soundtrack: vorwärts heisst vorwärts, Klicken heisst Schiessen – all dies wird hier so arrangiert, dass das Interface geglättet wird, spurlos und nicht spürbar. Survival Horror ist eine solche Ambition fremd (was nicht heisst, dass es keinen Survival Horror in Egoperspektive gäbe, im Gegenteil, oder keinen mit treibendem Soundtrack, aber irgendwo wäre da immer die Obstruktion – und wenn es nur eine ist – und sie wäre entscheidend).

III.

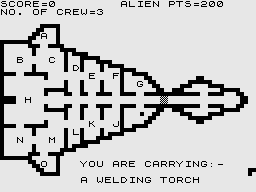

1981 veröffentlicht die in Tokio ansässige ASCII Corporation exklusiv für den japanischen Markt ein Game für den NEC PC-6001, das den Titel AX-2宇宙輸送船ノストロモ trägt, was sich ins Deutsche mehr oder weniger mit AX-2: Transportraumschiff Nostromo übersetzen lässt. Wie bei Clock Tower der Name Jennifer aus dem Game hinaus auf Jennifer Connelly und weiter auf ihre Rolle in Dario Argentos Horrorstreifen Phenomena (1985) verweist, ist auch der Eigenname Nostromo ein Verweis, nämlich auf das gleichnamige Raumschiff in Ridley Scotts Alien (1979) und weiter auf Joseph Conrads Roman Nostromo (1904). Der Eigenname übernimmt in beiden Fällen so etwas wie der Anflug jener Erklärung, was im Game eigentlich läuft, die das Game selbst eher verweigert. Das Spielprinzip von AX-2 ist, epochentypisch, einigermassen simpel: Die Spieler:innen müssen in einem aus der Vogelperspektive dargestellten und in verschiedene Räume und Korridore unterteilten Frachtraum eine bestimmte Anzahl Güter einsammeln und in einen sicheren Bereich bringen, ohne dabei von einem ebenfalls durch den Frachtraum streunenden Alien getötet zu werden.

AX-2 (1981)

Man kann dieses Game mehr oder weniger stark in seinen historischen und geographischen Kontext einbetten, mehr oder weniger aus der Jahreszahl 1981 machen und aus dem Umstand, dass das Layout jenes Frachtraums mit seinen acht integrierten, aber separierten Räumen mehr als nur unheimliche Ähnlichkeit mit einem Grossraumbüro mit acht Cubicles aufweist (ein im Laufe der 1980er erst so richtig in Schwang kommendes Büroschema, unter dem Namen Action Office II, kurz AO II), man kann mehr oder weniger enthusiastisch den französischen Philosophen Jean Baudrillard falsch zitierend darauf hinweisen, dass der Horror, in Büros zu sterben nicht getrennt werden kann vom Horror, in ihnen zu leben und zu arbeiten – aber an einem Punkt gibt es nichts zu rütteln: AX-2 ist das erste Survival-Horror-Game, der Gründungsmoment des Genres, sein Begründer und frühester Vertreter.

Aber, muss hier der Einwand lauten: Sind wir mit AX-2 nicht einfach wieder bei Pac-Man? Und hatten wir bei Pac-Man nicht gesagt, dass das Labyrinth und die Gespenster und das Einsammeln von Items gerade nicht ausreichen, um das Game als Survival Horror zu klassifizieren?

Doch. Aber es ist eben so, dass AX-2 den Anfang des Survival Horrors darstellt, nur: nicht von Anfang an. Die ersten Levels (=Frachträume) sind in der Tat Pac-Man, bloss mit nur einem Gegner statt mehreren, und der Gegner ist ein Alien und nicht ein Gespenst, und es gibt gar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren; aber das sind alles keine entscheidenden Unterschiede. Relevant ist einzig ein Eingriff in die Spielmechanik, der erst in den höheren Levels passiert: Auf einmal wird da das Alien nur angezeigt, wenn eine direkte line of sight besteht zwischen ihm und der Spielfigur, ansonsten bleibt es unsichtbar. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Macht der Vogelperspektive eine Grenze gezogen wird, dass der Überblick auf ein Hindernis stösst: auf eine Obstruktion. Die Vogelperspektive wird nicht ausser Kraft gesetzt, denn die Spieler:innen sehen nach wie vor das architektonische Layout, sehen, welche Korridore länger und welche kürzer sind (was ja bedeutet: welche tendenziell gefährlicher sind, und in welchen hingegen noch mehr Platz sein könnte zwischen der Spielfigur und dem Alien, wenn sie sich sehen), sie können berechnen, grübeln, spekulieren auf einer gewissen Grundlage: Man ist nicht hilflos, bloss unbeholfen, weil der zentralste Parameter, die Quelle der Gefahr, ausgerechnet das ist, was mir erst bekannt wird, wenn es tendenziell zu spät ist. Diese hinderliche, mühselige Form des Überblicks, der immer noch einer ist, aber ein bemühter, führt nun aber eben nicht zu einem Verfremdungseffekt, sondern zu einer verstärkten Immersion, zu einer dichteren Atmosphäre. – Stellen wir uns ein Pac-Man vor, in dem die Geister nur sichtbar sind, wenn zwischen ihnen und Pac-Man eine direkte Sichtlinie besteht: Zweifellos käme damit ein Element des Horrors ins Spiel, das nur darin besteht, dass der Überblick nicht länger ein souveräner, sondern ein eingeschränkter ist, und nun auf einmal Momente der Furcht und des Erschreckens erlaubt, und ein Moment des Abwägens und Spekulierens bei entscheidend begrenzter Datenlage einbringt. Die Knappheit, die für das Untote Spieldesign unverzichtbar ist, betrifft hier weniger In-Game-Ressourcen wie Munition oder Lebenspunkte, sondern schlicht und einfach die Information.

Ganz ähnlich funktioniert ein nur minimal später, aber in England entstandener Titel: Alien (Personal Software Services/ZX81, 1982). Wie der Name nahelegt, basiert auch dieses Game auf dem Film von 1979, das Raumschiff heisst hier aber, leicht verschoben, Nostradamus. Die Spieler:innen sehen es aus der Vogelperspektive, das Alien wird aber erst sichtbar, wenn es weniger als zehn ‚Spielfelder’ von der Spielfigur entfernt ist. Eine Begegnung führt fast sicher zum Tod, ausser die Spielfigur ist bewaffnet – dazu muss aber erst eine der Waffen eingesammelt werden, die auf der Map verteilt sind. Diese werden zwar angezeigt, allerdings verschlüsselt: Angezeigt wird nämlich nicht die Waffe, sondern bloss ein Buchstabe zwischen, man ahnt es, A und O. Erst beim Einsammeln weiss man, um was für eine Waffe es sich handelt, und welche Wirkung sie gegenüber dem Alien entfaltet – wie viele Lebenspunkte der ursprünglichen 200 sie ihm raubt – erfährt man erst, wenn man sie anwendet; darüber hinaus kann man nicht mehr als eine zugleich bei sich tragen. Auch hier ist das Spielgefühl also eines, das von Obstruktion beherrscht wird, und wiederum in Form einer knappen Informationslage.

Alien (1982)

Nun ist Information aber kein unschuldiges Wort, nicht in einem Genre, in dem sich die „Spielmechaniken zwingender mit den Prinzipien des Horrors“ verschränken. Gehen wir noch einmal zurück zu AX-2, der Blaupause des Genres. Wir haben bisher verschwiegen, wie das Alien darin aussieht. Nämlich so:

@

Sicher ist das eine der brillantesten Weisen, das Alien aus dem Film graphisch zu abstrahieren. Aber dieses Zeichen (ist es noch eines?) ist zugleich auch sehr offensichtlich ein Ort, an dem Mechanik und Horror sich verschlingen: Es ist noch genügend „a“ um Anfangsbuchstabe von Alien zu sein, es ist ein Zeichen, das in spanischsprachigen Ländern für geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet werden kann, indem es zugleich die männliche Endung „-o“ und die weibliche Endung „-a“ bedeutet – ähnlich der komplexen Genderidentität des Aliens aus dem Film, das gewissermassen eine phallische Weiblichkeit darstellt, es ist natürlich aber vor allem auch ein Buchstabe, der zu Computern in einer besonders unmittelbaren Verbindung steht, mit jener Technologie, auf der AX-2 läuft, und so auf sehr unverhüllte Art die technologische Bedingung der In-Game-Welt, des Frachtraums markiert. Ausstellung der technologischen Bedingung, das klingt schon wieder nach Verfremdung, nach wait-a-second-this-is-just-a-game, aber AX-2 ist auch deswegen Gründungsmoment des Survival Horror, weil es seine technologischen Grenzen nicht aussprechen kann, ohne im gleichen Zug die Immersion zu steigern, die Verschlingung von Mechanik und Motiv zu intensivieren, zu bündeln in einem Punkt von so geringer Ausdehnung wie diesem einzelnen Zeichen.

Als Ray Tomlinson 1971 das erste Mailprogramm in Betrieb nahm, setzte er das @ ein, um die Grenze zwischen User und Host bzw. User und Domain zu ziehen: baecityroller@example.com. In rechtlichen Texten der frühen Neuzeit stand das @ hingegen für „contra“ bzw. „versus“. AX-2 tut nun nichts Anderes, als diese beiden Verwendungen zu kombinieren: baecityroller@example.com = baecityroller vs. example.com, oder, genereller formuliert: User vs. Host – nicht die schlechteste Zusammenfassung dessen, was in der Alien-Franchise so vor sich geht, wenn wir User und Host eher in biologisch-parasitärem Sinn verstehen, und sowieso nicht die schlechteste Zusammenfassung davon, wie Horror oft funktioniert. Etwas weniger (oder etwas anders) metaphorisch verstanden, ist es aber auch das, was bei AX-2 geschieht: Der User spielt gegen den Computer (eine nichtmenschliche Intelligenz) ein Spiel, das sich um eine Begegnung zwischen einer Spielfigur und einer nichtmenschlichen Intelligenz dreht – die Ebene des Spielens und die Ebene des Gespielten klaffen nicht auseinander, sondern werden gerade verschränkt, monströs verbunden: @.

Es gibt keinen Grund, weswegen man in diesem Frachtraum ist, es wird nicht erklärt, woher das Alien kommt, wer die Spielfigur ist, wo sich das Raumschiff befindet, was man eigentlich genau einsammelt: Falls dennoch Zweifel vorhanden sind, in welchem Paradigma wir uns befinden, genügt ein Blick darauf, wie die Spielfigur dargestellt ist:

o

Das Genre Survival Horror beginnt im Nullstellen-Paradigma CTP, und sein erster – und vielleicht wichtigster – Antagonismus lautet also:

o vs. @

Dieses Verhältnis ist ein mindestens doppelt asymmetrisches: Das @ ist grösser als das o, und das @ droht erst noch, die Funktion des „vs.“ ebenfalls zu übernehmen, schliesslich ist „vs.“ eine (alte, kryptische, unheimliche) Zweitbedeutung von @. Damit haben wir so etwas wie das gleichzeitig ursprünglichste und abstrakteste Dokument des Survival Horror gefunden, seine kärgste Formulierung: sein Skelett. Wie wir sehen werden, bedeutet die weitere Geschichte des Genres nicht zuletzt die immer wieder neue und verschiedenartige Entfaltung dieser knappen Formel, unterschiedliche Techniken, ihre Knochen mit Fleisch zu behängen. Bislang wissen wir einzig, dass sich diese Entfaltungen in drei Faltmuster ordnen werden, in drei grundsätzlich verschiedene Arten, mit der obenstehenden Formel umzugehen.

Das Horror-Special auf FreiesFeld: Die Artikel im Überblick

- Survival Horror IV: Resident Evil (Camera Lucida)

- Survival Horror III: Footsteps Approaching

- Survival Horror II: Das A und das O (liest Du gerade)

- Survival Horror I: Drei … Paradigmen

- Mutiertes Erzählen

Pingback: Survival Horror I: Drei … Paradigmen | Freies Feld

Pingback: Mutiertes Erzählen | Freies Feld

Pingback: Survival Horror III: Footsteps Approaching | Freies Feld

Pingback: Survival Horror IV: Resident Evil (Camera Lucida) | Freies Feld